僵尸的說法出自于道家的一本著作《大千錄》,顧名思義,僵尸即僵硬的尸體:四肢僵硬,頭不低。眼不斜,腿不分,尸體不腐爛。那“中國傳統僵尸”的形象是哪兒來的呢?

說到僵尸,就不得不提一提趕尸人,在清朝,許多勞工都來到離自己家鄉遙遠的地方工作,我們知道,古代醫療水平低下,且交通不便,許多工客都會客死他鄉,無法見到親人最后一面。當他們出現意外死去后,需要有人把他們的尸體送還家鄉,而趕尸人的工作就是將客死異鄉的尸體趕回家鄉落土為安。

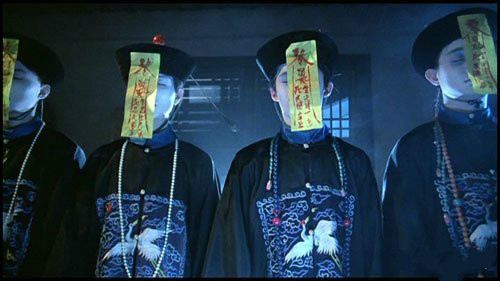

那么為什么要用“趕”字呢?這只是一種迷信的說法,傳言人在夜晚趕路時,曾看到過一群人形的東西跳躍著走在官道上,身著官服,頂戴花翎,四肢僵硬,面上貼有黃符隨著跳動上下浮動,耳邊還聽見有節奏的鈴鐺聲,路人被這些“人”奇怪的舉動嚇得躲到樹林里。

實際上,這些尸體尸是被綁在竹竿上,就像是曬衣服似的掛在上面,而竹竿是有一定彈性的,同時可以抗震。這樣竹竿由數名名趕尸人輪流擔在肩上,在前進時竹竿會上下晃動,在夜晚的籠罩下,才會讓遠處的路人以為尸體在跳動。同時前面會有個趕尸人一邊走一邊敲安魂鈴,開路并告知路人,此處趕尸,需要回避,因為看到僵尸并不吉利。而之所以在夜晚趕尸,則是為了減少尸體的腐敗程度,面上的黃符是古人迷信認為其可以保證尸體不腐。

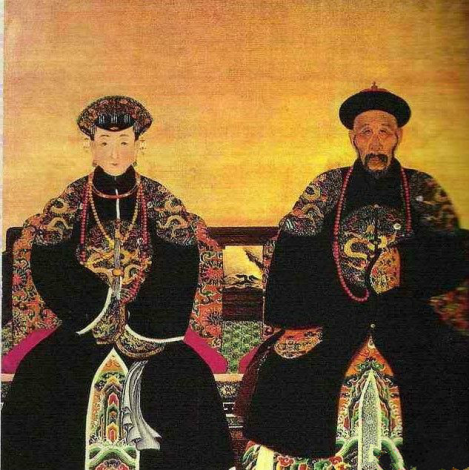

古代人崇尚科舉,以此來光宗耀祖,尤其清朝人都會穿著官服下葬,生前無法完成心愿,家人就會在死者死后給其穿上官服樣式的壽衣入殮,代表沒有遺憾的死去,就不會有怨氣,以防成為厲鬼,這也就是為什么僵尸總是穿清朝官服。

另一種說法是因為僵尸之說盛行于明清,尤其清代記載僵尸的文獻小說最多,其中知名度最高的當屬清朝的《子不語》及《閱微草堂筆記》,這兩篇小說奠定了現今大多數小說、電視劇對僵尸的設定,包括僵尸的形象、等級劃分等等。前者是袁枚著作,后者是眾所周知的大學士紀曉嵐所著,也因此我們將清朝服飾作為僵尸形象的一部分。